本セミナーでは、生成AIの専門家、最前線の研究者を講師に迎え、生成AI導入の成功事例や最新の技術トレンドをもとに、2025年に向けたビジネス利活用や事業・組織のつくり方を解説します。

【本セミナーのポイント】

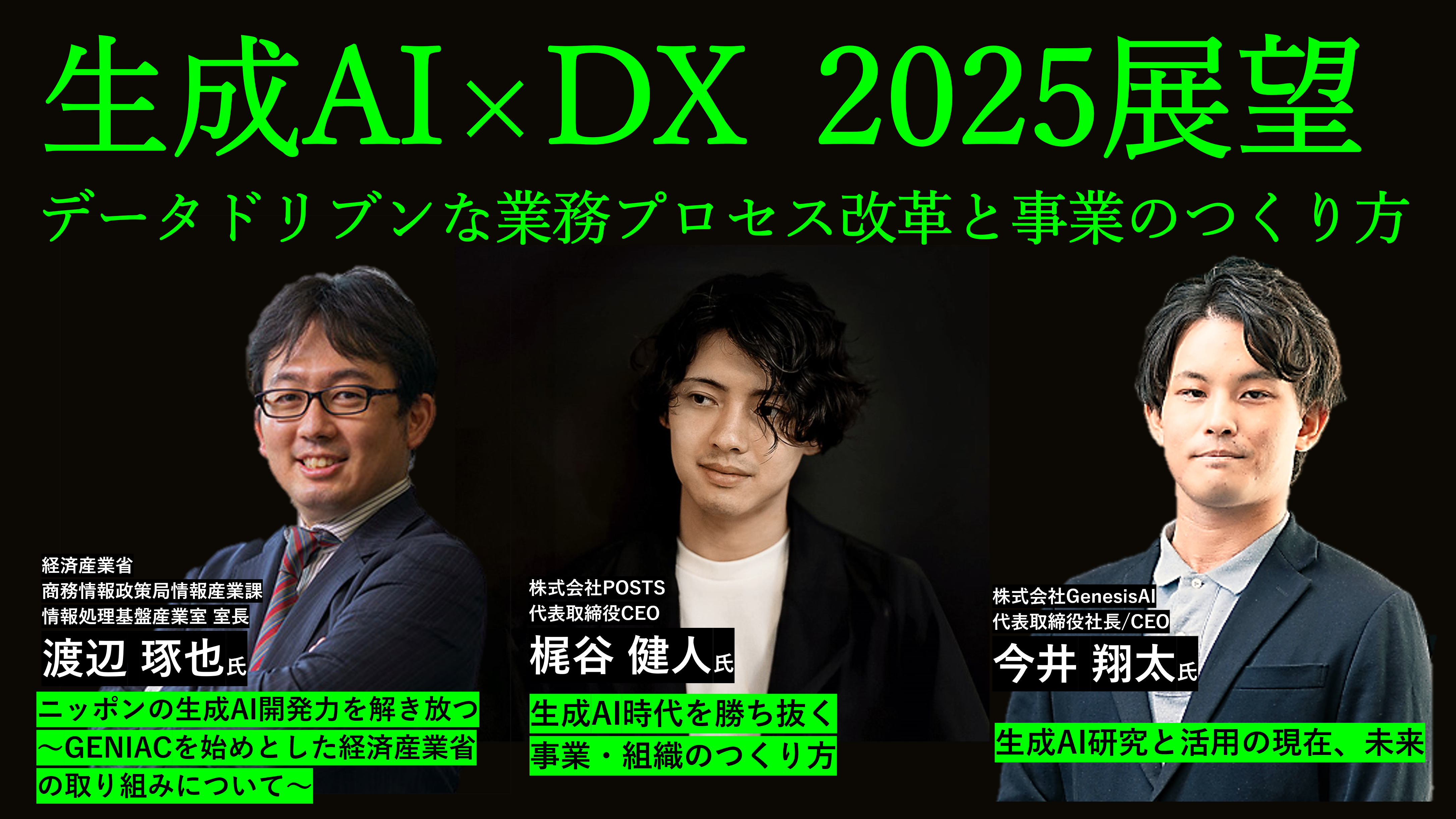

・ベストセラー「生成AIで世界はこう変わる」の著者でAI研究者の今井翔太氏が25年の生成AI利活用を展望

・経産省のキーマンが日本の生成AI戦略、企業への支援策等を語る

・生成AI導入のエキスパートPOSTS・梶谷健人CEOが事業、組織の作り方を解説

・AI SHIFT木内代表が2500社の生成AI導入支援実績をもとに「AI人材育成の秘訣」を語る

| 日時 | 2024年12月10日(火)13:00~16:00予定 ★セミナー終了後、見逃し配信が視聴できます。 ★セミナー視聴後、アンケートに回答すると、講演者のプレゼン資料がダウンロードできます。 |

|---|---|

| 会場 |

オンライン配信 (申込いただいたメールアドレスに視聴URLをお送りいたします) |

| 参加費 | |

| 定員 | 1000名 ★参加費無料(事前登録制) |

| 対象 | 経営層、経営企画、DX推進、IT部門、事業部責任者の方など ●生成AIを活用した業務改革に取り組みたい方 ●生成AIを活用した新規事業、イノベーション創出に取り組みたい方 |

| 主催 | 産経新聞社 |

| 共催 | |

| 協賛 | <特別協賛>株式会社SHIFT AI <協賛>株式会社セールスフォース・ジャパン/株式会社マネーフォワード |

| 内容 | ▼タイムテーブル▼ 13:05~基調講演 ニッポンの生成AI開発力を解き放つ ~GENIACを始めとした経済産業省の取り組みについて~ 渡辺 琢也(経済産業省 商務情報政策局 情報処理基盤産業室 室長) 2024年2月に開始したGENIACプロジェクトをはじめ、経済産業省では、生成AI開発力の加速化を進める様々な支援を実施してまいりました。本講演では、生成AIの利活用に向けた経済産業省の最新の取り組み等についてご紹介いたします。 13:45~企業講演 2,500社の導入支援から見えた ~生成AI導入/活用を成功に導くAI人材育成の秘訣~ 木内 翔大(株式会社SHIFT AI 代表取締役) SHIFT AIはこれまでに2500社の導入支援を通じて、企業が直面する課題とその解決策を見出してきました。AIをビジネスで活用するには、AIツールを導入するだけでは不十分です。従業員一人ひとりがAIを理解し、それぞれの業務で効果的にAIを活用できるようになるための「人材育成」が不可欠です。講義では、ビジネス現場にAIを浸透させる方法やI導入のメリット、活用事例に加えてAI導入の目的を明確化し、AIをどのように活用すれば、自社のビジネスに貢献できるのかを解説します。そして、AI活用を成功させるためのカギとなる人材育成の重要性についても深く理解していただけるでしょう。 14:10~基調講演 生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方 梶谷 健人(株式会社POSTS 代表取締役) これからの企業経営において生成AIは避けては通れない存在である、と言われ始めて久しいですが、実際に成功している国内企業はあまり多くありません。本講義では、生成AIの組織導入を阻む「4つの罠」とその対処法、正しい生成AIの理解と事業づくりの考え方、などの話を通して、生成AIによって組織生産性を飛躍的に向上し、新たな事業の柱を打ち立てるためのヒントを提供します。 14:50~企業講演 データドリブンを浸透させるためのデータ分析における生成AI活用 米田 知司(株式会社セールスフォース・ジャパン ソリューション統括本部 Tableau本部 第一部 アカウントSE) 企業で進むDXとAIの注目に伴い、データの重要性が増しています。しかし多くの企業では、スキルやガバナンス等の理由で活用が進まないことも少なくありません。本セッションでは生成AIを分析業務に用いることで、どのようにデータドリブン経営を実現できるのかをデモを用いてご紹介いたします。 15:05~企業講演 現役経理部長が解説! 生成AIで経理業務をアップデートするための短期・中長期的視点 松岡 俊(株式会社マネーフォワード グループ執行役員 経理本部 本部長) ますます注目が高まる生成AI。経理部門での活用を進める上でのポイントは何なのでしょうか? 本セッションでは、生成AIを活用して経理業務をアップデートする道筋を短期・中長期的な視点から解説します。 具体的な事例を交えながら業務プロセス改革の方法を学び、経理部門の未来を一緒に探りましょう。 15:20~特別講演 生成AI研究と活用の現在、未来 今井 翔太(株式会社GenesisAI 代表取締役社長/CEO) 生成AIの発展は2024年現在も急速に進み、その研究の最前線を知るのは容易ではない。直近では、AIの小型化によるエッジデバイスへの実装、出力高速化、AIエージェント、音声機能の強化により、従来の活用のボトルネックとされてた部分も解決されつつある。本講演では講演時点での最新の研究成果を解説しつつ、それを踏まえた生成AI活用について議論する。 |

| 備考 |

お問合わせ